石田堤(いしだつつみ)は、豊臣秀吉による関東平定の一環として小田原方の成田氏長居城である武蔵国・忍城を石田三成らが攻めたとき(忍城の戦い)に、水攻めのために忍城の周囲を総延長28 km(現:埼玉県行田市・鴻巣市内)に渡って築いた堤。

2017年(平成29年)4月28日に、文化庁が認定する日本遺産ストーリー「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」の構成資産(文化財)のひとつに加えられた。

概要

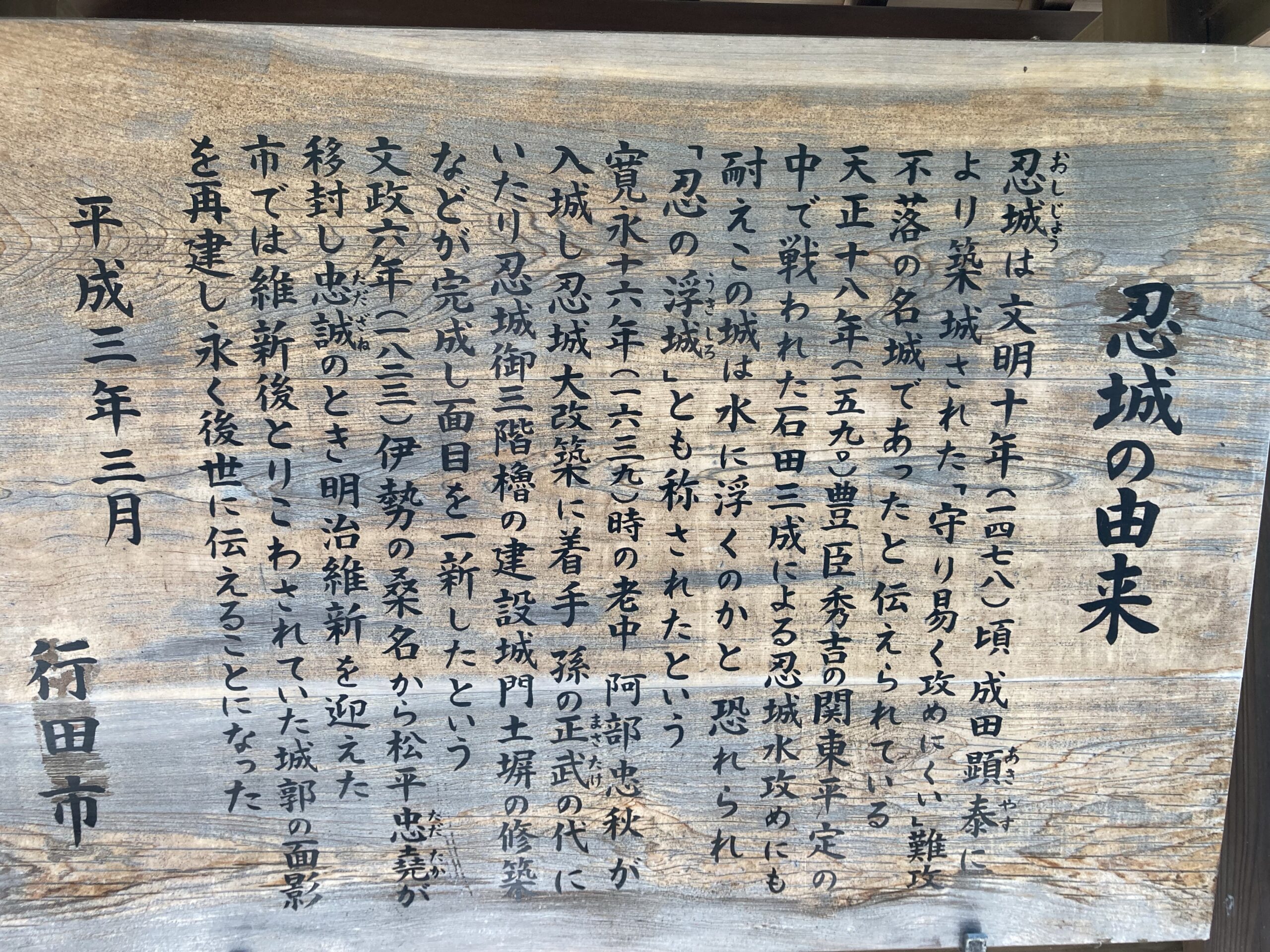

1590年(天正18年)の関東平定において、忍城城主・成田氏長は小田原城に籠城し、残った士卒・兵・地元農民ら3000が忍城に立て籠った。攻城の総大将に任じられた石田三成は力攻めを行ったが、周囲は沼や深田という足場の悪さにも守られ、城攻めは遅々として進まなかった。そのため、三成は忍城を望むことができる丸墓山(現:丸墓山古墳)の頂きに本陣を構え、水攻めを発案し、そこを起点に忍城周囲に総延長28 km、比高1.8-3.6 m、基底(幅)約11 mにも及ぶ堤を築いた。

総延長28 kmに及ぶ堤を6月9日に着手され、わずか1週間(一説には5日間)で作り上げたと言われるが、実際には既存の自然堤防や微高地を巧みに繋ぎ合わせたものと思われる。堤が完成した後、利根川・荒川の水を引き入れた。その後、増水に耐えられなかったため、現在の堀切橋付近(袋 - 堤根間)で堤が決壊して、水攻めは失敗に終わった。その後は開墾などにより次第に取り壊されたが、慶応2年(1866年)、名主の増田五左衛門らにより石田堤の保存活動が行われた。

行田市堤根地区に残された282 mの区間が1959年(昭和34年)3月20日に埼玉県指定史跡に指定された。また、鴻巣市袋地区に残された約300 mの区間が1993年(平成5年)5月17日に当時の吹上町指定史跡(現鴻巣市指定史跡)に指定された。

遺構

2020年現在は行田市堤根地区内の282 mと堀切橋を挟んだ、鴻巣市袋地区内の約300 mが残存しており、埼玉県指定史跡および鴻巣市指定史跡となっている。吹上町(現:鴻巣市)が町内に残る一部を保存して「石田堤史跡公園」として整備している。最寄駅は吹上駅だが、直線距離でも2 kmほどある。また、2015年4月1日には行田市堤根地区に駐車場を完備した「石田堤歴史の広場」がオープンした。

また、丸墓山古墳から南に延びる小高い歩道も石田堤の名残である。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 11 埼玉県』角川書店、1980年7月8日。ISBN 4040011104。

関連項目

- 埼玉県指定文化財一覧

- 日本のダムの歴史

- のぼうの城

外部リンク

- 鴻巣市 - 「石田堤」史跡公園・背景・規模・構築 (インターネット・アーカイブ)

- 石田堤 -石田三成の水攻めの跡- (PDF) - 国土交通省関東地方整備局