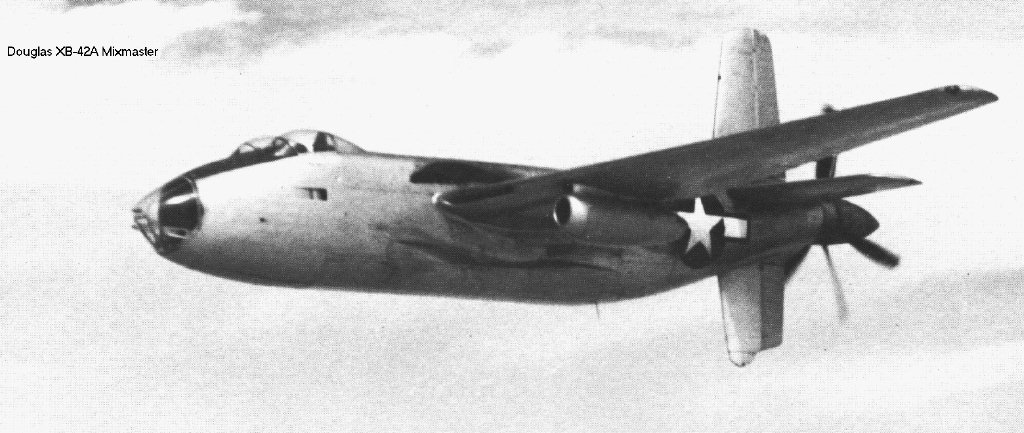

XB-42 ミックスマスター(Douglas XB-42 Mixmaster)は、アメリカ合衆国で第二次世界大戦中にダグラス・エアクラフト(以下ダグラス)によって開発が進められていた試作爆撃機である。空気抵抗を最小限にする為に主翼を改良し、推進式プロペラを機体後部に配置するなど、従来にない様々な革新的な試みを盛り込んでいた。しかし戦後新たなパワーソース(推進力)としてジェットエンジンが登場したため、制式採用されることはなく試作のみで終わった。なおXB-42をジェットエンジンに換装したXB-43も開発が進められたが、こちらも制式採用されなかった。

B-42計画の概略

B-42計画とは、レシプロ機としては高速を出せる機体を生み出すためのものであった。当時の航空機のパワーソースはレシプロ動力(ピストンエンジン)が殆どであったが、すでに新技術であるジェットエンジンも実用化されつつあった。実際にドイツではジェットエンジン搭載の爆撃機の開発が進められてはいたが、当時のジェットエンジンは重量と比較して推進力が弱く、かつ燃料消費量も莫大であり航続距離も極端に短かった。そのため、ダグラスはレシプロ機の次期爆撃機の開発に着手するが、この計画コンセプト自体アメリカ陸軍航空軍(現在のアメリカ空軍)と連携を取って進められたものではなく、当初は実用化される見込みは全くなかった。しかし当時進められていた重爆撃機B-29の開発が失敗した際の保険(後継機という位置付け)として軍から開発が承認され予算を獲得した。

開発された機体は、当時のレシプロ動力飛行機としては優れた高速性能を発揮したが、制式採用には至らず、純ジェット機XB-43に改造されるも、これも採用には至らなかった。

開発の背景

高速爆撃機XB-42の開発はアメリカ陸軍航空軍の要請を受けたものではなく、当初はダグラスの自社資金によって進められていた。その後1943年5月、軍部より開発計画が提示され、この計画に対し2機の試作機と1機の機体構造試験機の受注に成功した。

当初、XB-42は中型攻撃機に位置付けられていたため制式名はXA-42であったが、その後、爆撃機の分類とされXB-42に変更される。開発時は第二次世界大戦中であり、ダグラスでは爆撃機や輸送機の大量生産に追われている中ではあったが、事前に開発が進められていたこともあり1944年5月6日に初飛行に成功した。

機体

機体コンセプトは可能な限りの空気抵抗を無くすことを目的としていた。牽引式プロペラでは機体前部に設置するため機体を"引っ張る"形になり、機体周辺を流れる気流を撹乱することになり空気抵抗が大きくなる。それを解消するため機体後部にプロペラを設置する推進式(プッシャー式)を採用していた。なお、このデメリットを解決する手段として主翼にエンジンを設置することも出来たが、ダグラスではこの方式はエンジンナセルという空気抵抗が生じるとして採用しなかった。

さらに機体の空気抵抗を軽減する為に、防御用火器である機関銃を左右主翼後縁に内蔵しており、使用時のみ遠隔操作で銃身が扉から姿を出す構造になっていた。

操縦席は通常のものでは空気抵抗を生み出すとして独特のものを採用した。2人の操縦乗員にほぼ360度の視界を確保するため、別々の水滴型キャノピー(風防)を機首上左右に並べて設置していた。その結果、まるで2つの目が付いているような外見をしていた。しかしながら、この方式は乗員間の意志の疎通の障害(いちいち機内電話で会話しなければならない)となり、緊急事態発生時に迅速な対応が出来ない恐れがあった。この水滴型キャノピーは同じダグラスのC-74でも当初は採用されていたが、ユーザーたるパイロットに不評だったため後に通常のものと交換された。

エンジンおよびプロペラ

推進力を生み出すエンジンとして、アリソン社のV-1710-V型12気筒液冷エンジンを搭載していた。このエンジンは当時のアメリカの戦闘機などに装着されていたものであったが、爆撃機に液冷式のエンジンを搭載した例はボーイング社のY1B-9試作爆撃機(1931年進空)やXB-38試作爆撃機(B-17の液冷式エンジン換装型)など少数で、XB-42もそれらと同じく当時のアメリカの輸送機や爆撃機で主流となっていた空冷エンジンを使用しない機体であった。なお、XB-42が液冷式を採用したのは機体内部にエンジンを押し込めた為、空気冷却が出来なかったからに他ならない。

プロペラはレシプロエンジン2基で作動した。またエンジンは他のレシプロ爆撃機が機首ないし主翼に搭載していたのに対し、胴体前部の内部に収納されていた。そのためプロペラを稼動させるため、延長軸を使用して胴体後部のプロペラに動力を伝えていた。またプロペラは二重反転式を採用していた。この方式はプロペラ後流の偏向を正逆回転の組み合わせで相殺できるため、垂直尾翼の小型化が可能となり、空気抵抗の減少やプロペラ効率の向上などが得られるというメリットがある反面、複雑な機構となり高度の技術が必要となる。実際に同時期に開発されていたYB-35でも、この二重反転式が採用されたが、わずかな飛行回数でエンジンに金属疲労を生じており、通常のプロペラに換装された事例がある。しかしながらXB-42のそれはレシプロエンジンでは例外的に成功していた。愛称の「ミックスマスター」は強力な推進力が生み出す渦を連想して付けられたものであった。

なお、大口径のプロペラが後ろにあるため、万が一乗員が緊急脱出する際には回転するプロペラに巻き込まれる危険性があり、脱出直前にプロペラの結合部を爆破して先に脱落させて安全性を確保することとしていた。

このXB-42は1944年12月にロングビーチからワシントンDCまでのアメリカ大陸横断飛行で平均速度704Km/h(433.6mph)の速度記録を作り、高速性能を示した。

その後のXB-42

結局、第二次世界大戦後にはレシプロ爆撃機が活躍する場が失われ、XB-42が制式採用されることはなかった。XB-42のうち1機は事故で喪失した。残された1機は改良型XB-42Aに改造された。この機体では、主翼にウェスチングハウス社の 19B-2ターボジェットエンジン2基を主翼下に吊り下げた為、レシプロ・ジェットの混合動力機となった。この改造により最高速度は785km/hにまでアップした。だが1947年に22回目の試験飛行の着陸時に損傷し、修理されずそのまま退役した。

ダグラスではXB-42を純ジェット化したXB-43ジェットマスターを開発し、これはアメリカ合衆国で最初に飛行したジェット爆撃機となった。だが、胴体にジェットエンジンを埋め込むコンセプトはのちのジェット機の主流にはならず、こちらも制式採用されなかった。

戦後最初の戦略爆撃機は、XB-42Aと同様なジェット・レシプロ機のB-36戦略爆撃機であったが、朝鮮戦争時には実戦投入されず1958年に退役する。B-36の退役をもってアメリカ空軍の保有する爆撃機は全てジェット機となる。

なお残されたXB-42Aであるが、1949年に登録抹消され国立航空宇宙博物館で保存されることになり、分解後運搬されるが、主翼部分は輸送中に紛失してしまう。

また、ダグラスはXB-42の設計を低翼に変更し、エンジン位置を移動させて胴体部に最大48席の客席を設けた旅客仕様のDC-8 スカイ・バス(後のジェット旅客機のDC-8との関連はない)を構想して航空会社に売り込んだが、関心を集められず、実現することは無かった。

スペック

XB-42(初期製作時)

- 全長:16.4m

- 全幅:21.5 m

- 翼面積:51.6 m2

- 高さ:5.7 m

- 搭載エンジン及び推力:アリソン V-1710-V型12気筒液冷レシプロエンジン2基、1,300 kW (1.800馬力)X2

- 航続距離:2,900 km (最大搭載時), 8,700 km (フェリー時)

- 最大上昇限界高度:8,960 m

- 空虚重量:9,475 kg

- 全備重量:15,060 kg

- 最大離陸重量:16,194 kg

- 最大速度:660 km/h

- 巡航速度:504 Km/h

- 乗員:3名

- 武装:12,7 mm 機関銃(ブローニングM2重機関銃)6門、 爆弾3.600 kg

注釈及び引用

参考文献

- 西村直紀『世界の珍飛行機図鑑』グリーンアロー出版社 1997年 ISBN 4766332156

関連項目

- XB-43 - ダグラスが、本機の次に開発した航空機。ジェットマスターの愛称があった。

- B-45 - アメリカで最初に制式採用されたジェット爆撃機。

- 震電 - 本機と同じく、機体後方にプロペラを配置した日本の戦闘機。

- 爆撃機一覧

外部リンク

- XB-42

- XB-42A

(以上、国立航空宇宙博物館より、英語表記)